大井町の語り部

大井町の今昔話

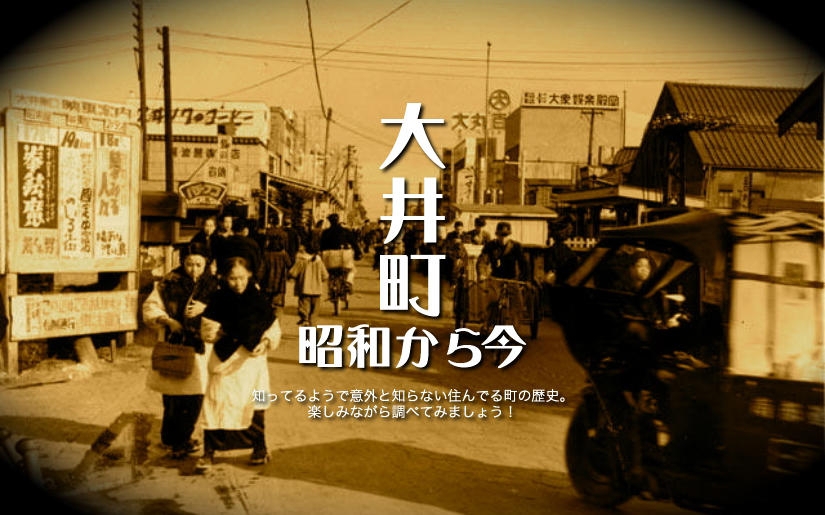

今回は大井町の今昔話と題してお話いたします。

皆様がご存じの事をあえてお話しするのも変かもしれませんが、感じるままの昔の風景を皆様とともに思い出していきますのでお楽しみ下さい。

私は、以前品川たんけん隊という活動にて大井町の昔の様子をゲストにお招きして、お話をしていただく活動をしていました。

大井の街を愛した先輩で独学で研究された方もおられます。

倉田町にいらした勝浦さまです。著書(裏から見た大井町)を製作の為に集められた資料を拝見し、その資料より勝浦さま制作の力作大井倉田町年表を展示いたしましたのでご覧下さい。

私は学芸員でもありませんし上手にお話はできませんのでご了承下さい。

では話を始めましょう。

大井地区には多くの古代遺跡が残されています。

縄文時代早期から前期の遺跡である池田山北遺跡や、西五反田の桐ケ谷遺跡が区内で最も古い人々の営みにあたります。

縄文時代後・晩期の遺跡で大森貝塚があります。弥生時代後期は、目黒川左岸の池田山北遺跡に大規模な環濠集落が営まれていました。

南北朝時代には伊勢境港をはじめ各地から商船が品川港に入港し武士や商人が航海の無事を祈り寄進した寺院が軒を連ねる町が作られます。

鎌倉時代には武蔵の国の大井郷の領主―大井実春(さねはる)が六郷の(保司ほうし)に、任ぜられていました。六郷とは(大井、大森、鎌田、堤方、原、八幡塚)です。大井氏邸は光福寺と来迎院の間に有ったそうです。

*保司(ほうし)とは保を管理する在庁官人を指す。

国の領の一種である保を管理する人。

大井氏屋敷前に鹿嶋神社その裏道が鎌倉古道です。 鎌倉古道とは 現在のJR大井町駅前の阪急デパートの裏を通り庚申堂・三ッ叉地蔵を経て、渋谷樂器店の横を入り昔はこれより鎌倉道との標識も在りましたが、大井住宅サービスセンター、作守稲荷、大井中央病院前の坂を下り、倉田会館(倉田地蔵堂跡)、西光寺を過ぎ道(札場)を横切り光福寺を過ぎると突き当たりが来迎院、塀に沿った小道を行くと鹿嶋神社の横で池上通りに出て、新井宿、池上本門寺、矢口の渡しで多摩川を渡り藤沢を経て鎌倉に至る道を鎌倉古道と称しました。

八幡太郎義家も源氏の軍勢を引き連れて、この街道を奥州征伐に通ります。大森の八景坂のかたわらに義家兜掛松というのがあり古書に記されています。ちなみに大井次郎は相撲が強く、兄さんが蒲田太郎、弟が品川三郎でした。

*大きな石を運ぶ大力を源頼朝に称賛され、今日の品川・大井の基礎を築いた人物と言える。wikiより

東大井で昔の鹿島谷に萬福寺という寺がありました、元応二年(1320年)に火災にあい境内にあつた稲荷社だけが焼け残って来福寺に移されます。萬福寺は馬込村(大田区南馬込一ノ四八)に再建されたが、いつのまにか来福寺と稲荷社の間に人家が建てられ別々の場所になってしまった。現在梶原塚稲荷として地元の人々により祀られ、社殿の後にある梶原塚は梶原氏一門の古墳とも伝えられています。梶原氏は関東平家の一つで、源頼朝の挙兵に大功をたてた景時の時に梶原の姓を名乗ります。源氏の遺跡は荏原地区や旗の台周辺に鎌倉時代の史跡が多く残されて地名としても残っています。(源氏前小など)

武蔵国荏原郡は、麻布・品川・馬込・世田谷・六郷の五領から成り立っていました。品川区地域はこのうち中延の一部を除くと全部天領で関東郡代が支配していました。品川領は幕府直轄領や寺社地の多い土地でした。三宿十二村体制で品川宿、南品川宿、北品川宿、二日五日市村、上大崎村、下大崎村、居木橋村、谷山村、桐ヶ谷村、戸越村、上蛇窪村、・下蛇窪村、大井村、中延村、小山村、に歩行新宿が加わります。大井には天正年間(1580年代)居住者が十六軒住んでおり、皆さんがご存じの家名です。名家といわれる(桜井・大野、増山・芝崎・秋本・大場・安藤・山崎・酒井・市野・神山・萩原・相原・鈴木・吉田・小池)、などです。

鎮守(ちんじゅ)である鹿島神宮では渋谷の氷川神社、世田谷の八幡神社、と共に江戸郊外三相撲といわれる行事が行われていました。7千坪の敷地の東に磐井神社の鳥居が見えていました。

鹿嶋神社の大神輿は鮫洲の船大工 石井竹次郎氏製作で五百貫神輿と称し、昭和48年日本お祭りのイベントにて宮本大神輿が入賞したことにより、事故などがあり中止していた渡御が復活しました。

2024年6月のイベント記事

編集中つづく

前のページ へ

前のページ へ

昔語り

昔語り