大井町の語り部

スライドで巡る

大井町3

東大井六丁目(関ケ原町)の全域と大井四丁目(倉田町)の一部、約二万坪は薩摩藩下(抱)屋敷でした。現在、東芝体育館と東芝中央病院があります。前身である東芝大井病院はゼームス坂下(南品川六丁目)にあつたゼームス坂病院の後でした。現在は東京品川病院となりました。

ゼームス坂を下り国道を超え左側に(品川区南品川)妙蓮寺の山門があります。

盲目の庶民派代議士 高木正年 (たかぎまさとし)が眠っています。

政治家 高木正年は、安政3年(1856年)品川の漁民問題、また富国強兵反対にと奔走活躍し盲目の代議士として大井の人々の為に紛争し、当選回数13回39年の議員生活でした。20歳頃には「品川の若先生」と呼ばれ、高木正年は地域の指導者として頭角を現し、終生一議員として庶民の側に立ち活動を続けました。漁業者の生活保護、身障者の待遇、女性の生活、強烈な平和主義者でした。『道ひとすじ―昭和を生きた盲人たち―』で、著名な盲人100人の一人に挙げられます。しかし目が見えない正年を支える書生を数人雇っていたために、生活は大変きびしいものでした。自らの家財を政治活動に投じるほど、金銭面には清廉な人物でした。最後に財産は井戸しか残らなかったと言われ、ちなみに吉田茂は高木の書生でした。昭和9年(1934年)12月26日、持病の喘息(ぜんそく)で、79歳の生涯を閉じました。

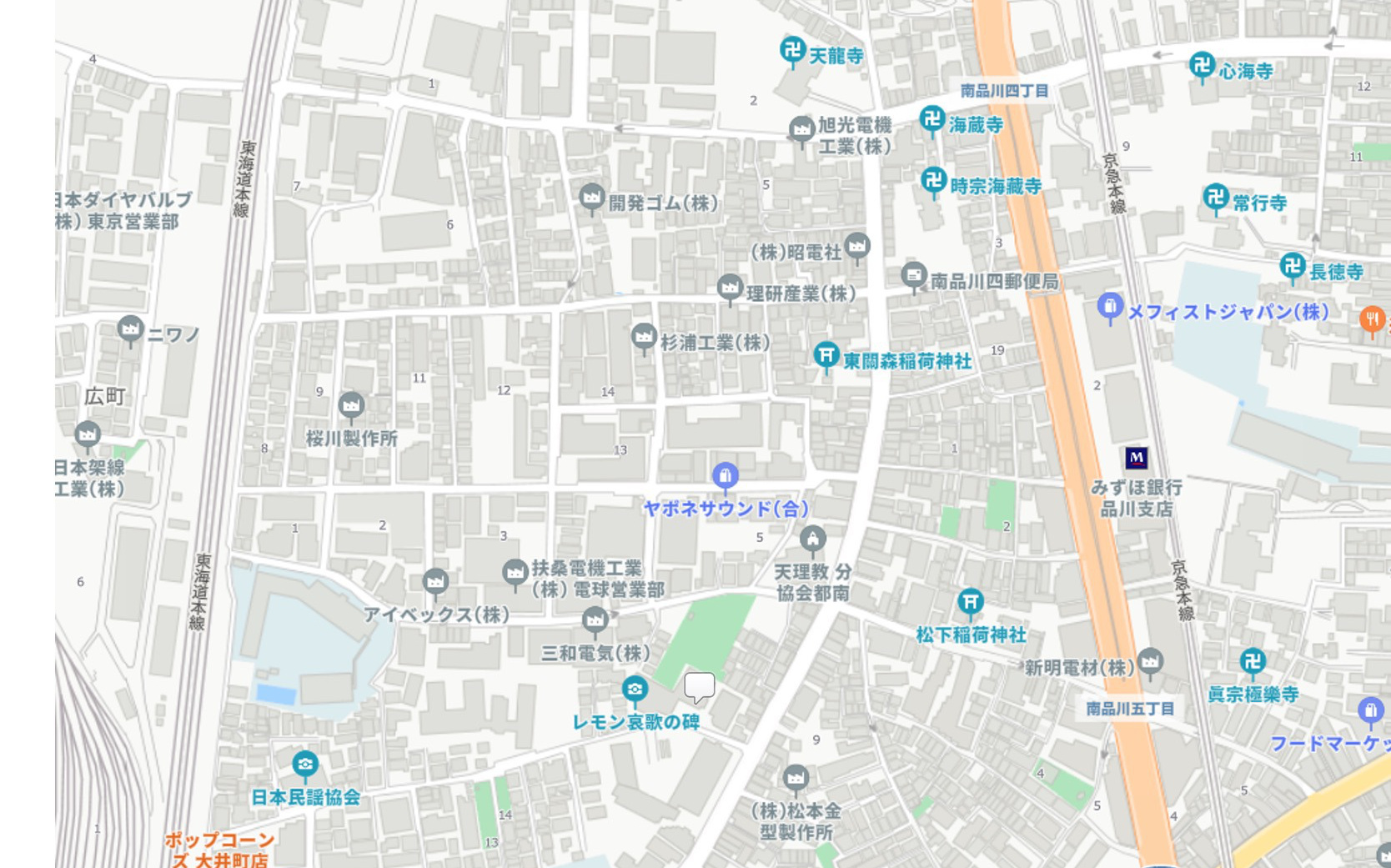

旧東海道に出て南に進みます。国道を渡り青物横丁を過ぎると旧東海道に!

江戸時代にできた旧東海道は多くの歴史の舞台となり、この道で多くのイベントがあり仮装行列や花魁行列など多く開催されています。

大井村は品川区域最大の村で幕府は郡代に支配させ初代関東郡代の

伊奈備前守忠次は、荏原郡大井村の名主に、桜井長三郎を任じました。

その後、元禄7年には大野家が名主(なぬし)を務めています。

江戸期になると、「古東海道」を「池上道」と結び、品川宿より大井村へ係り、新井宿村に入り池上本門寺の前より平間の渡しに達する道となります。

旧東海道沿いに大井町近辺の名所をめぐります。青物横丁の駅を過ぎて行くと品川寺(ほんせんじ)の地蔵が見えます。

梵鐘はパリ博にて不明となるが、鐘がスイス・ジュネーヴ市のアリアナ美術館(ドイツ語版)に所蔵されていることを発見。ジュネーヴ市議会は鐘を日本へ戻すことに同意し、昭和5年(1930年)同市の好意により品川寺に返還された。

ここは南品川三丁目にある真言宗醍醐派の寺院です。

ここに大きなお地蔵さまがおられます。

この銅像は江戸六地蔵の一つです。

江戸深川 の地蔵坊正元が、宝永3年(1706年)江戸市中から広く寄進者を得て、江戸の出入口6箇所に地蔵菩薩坐像を造立した。 病気平癒を地蔵菩薩に祈願したところ無事治癒したため、京都の六地蔵に倣って造立したものである。

鋳造は神田鍋町の鋳物師、太田駿河守藤原正儀(まさよし)により、像高はいずれも270cm前後である。造立時には鍍金が施されていた(東禅寺の第二番は弁柄色の漆)が、現在では金箔の痕跡をわずかに残すだけとなっている。また、像や蓮台には寄進者の名前が刻まれており、寄進者は合計すると72,000名を越える。その先に海雲寺があります。

千躰荒神様で有名な海雲寺である。

千躰荒神とは、江戸時代から竈(かまど)の神様、台所の守護神として多くの人々から信仰されています。

山門をくぐると正面に平蔵地蔵と掘った台の上に小さなお地蔵さまがあります。

碑文には由来が書かれています。

鈴ヶ森の刑場で働く平蔵は、粗末に扱われ貧しい暮らしをした人々の中で物乞いをして暮らしていました。お腹を空かせて歩いていると道端のくぼみに包みを見つけました。拾い上げるとずしりと重く中から小判が出てきました。もう暮れ六つで暗くなり小屋に帰りました。

翌朝お金を落とした人が困っていないか街道を眺めて落とし主を探します。何かを探しながら、とぼとぼと歩く武士の姿が目に入り、『何かお探しですか?』と聞いたところ包みの色と金額が合いました。 間違いなくこの武士であると包みを渡しました。

『私の命に係わるお金。ありがとうございました。』と何枚かの小判を渡そうとしましたが、『私はお渡しできたことがうれしゅうございます。』とお礼は受け取りませんでした。

この出来事を仲間に話しましたが、相談もなく渡したと妬み腹を立て棒で平蔵を殴り殺してしまいました。それを知った落とし主の仙台藩の武士は正直者の平蔵を哀れに思いその死を悼み地蔵菩薩を立て供養しました。その話が知れ渡りいつしか正直地蔵として、わが子を正直で素直な子に育つようにと祈る母親の線香が絶えない場となりました。

明治32年にその場が線路になるため住職が境内に移し碑文をそえました。

鮫洲の駅を過ぎ歩道橋を渡ります

京急線鮫洲駅近くの大井公園の奥、石段を登った所にあるのが、土佐藩十五代藩主 山内容堂の墓<品川区指定史跡第11号>です。この地はかつて鯖江藩主間部(まなべ)下総守(しもおさのかみ)の下屋敷があったことから、下総山と呼ばれていました。

山内豊信―やまのうちとよしげ(1827~72)は、明治維新の先駆者として土佐藩の藩政刷新(はんせいかいかく)に努め、幕政にも大きな影響を与えました。46歳で急逝、遺言により隠居地ここから見る大井の海が大変気に入られここに葬られました。

墓は大きな円墳に墓石を配した珍しい形となっています。

容堂は人気もあり土佐山駅もありました。

「松平(山内)土佐守下屋敷」土佐藩品川下屋敷は立会川から来復寺に至る間にあり控地と合わせて約一万六千坪の広大な敷地でした

司馬(しばりょうたろう)遼太郎氏の著書「酔って候」の中で次のような記述があります。「おれをたれだと思う。」「鯨海酔侯よ。鯨のごとく酒を飲む殿様てえのは、天下ひろしといえどもおれだけ。」山内容堂は、酒と女と詩を愛し、みずから号して「鯨海酔侯」と名乗った。土佐の海は鯨が泳いでいる。だから「鯨海」。つねにその鯨が酔っている。ゆえに「酔侯」という意味である。

維新の志士の墓は近くにあります。品川神社に板垣退助の墓、海案寺には岩倉具視の墓があります。また大田区の洗足池には観光地として勝海舟の墓と記念館があります。地域の違いを感じます。

鮫洲駅前の大井公園の場所は多くの武家屋敷がありました。戸越公園の細川藩下屋敷 仙台藩の下屋敷など武家屋敷がありました。

前のページ へ

前のページ へ

スライドで巡る大井町...

スライドで巡る大井町...