大井町の語り部

スライドで巡る

大井町4

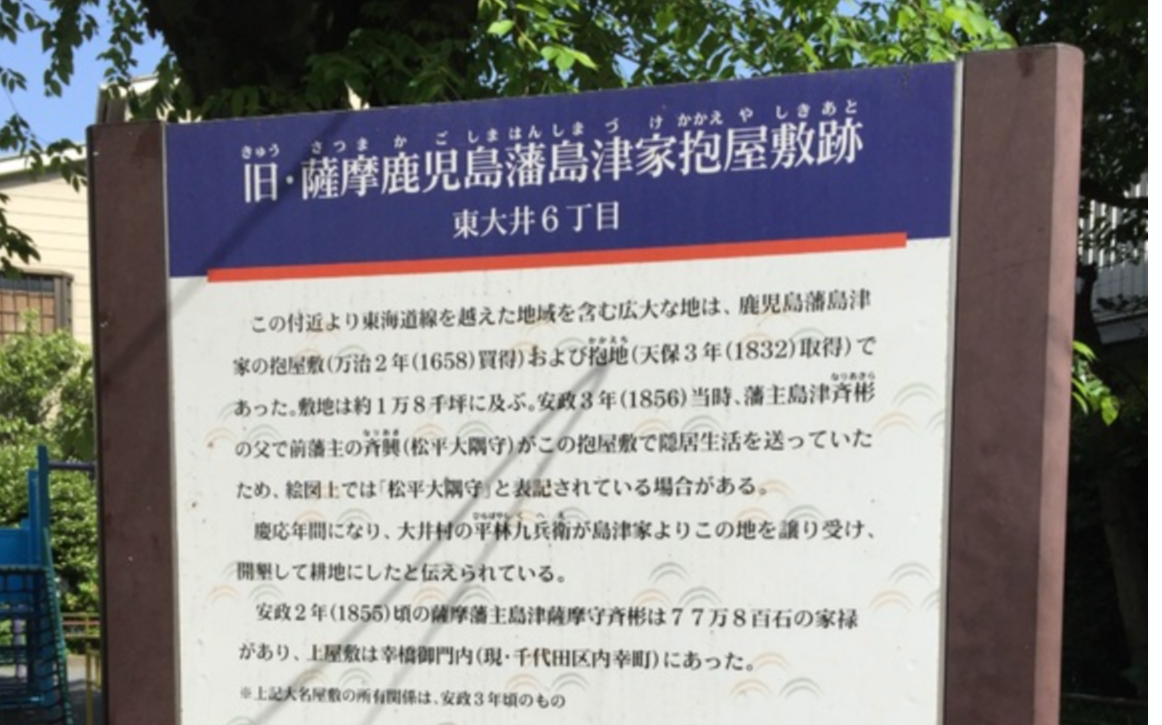

各地の武家屋敷は上屋敷は藩主と家族、中屋敷は隠居や世継ぎ、下屋敷は国元からの荷を揚げるための蔵屋敷だそうです。そこで下屋敷は主に水辺につくられました。それでも立派な建物でした。

武家屋敷の多くは維新後政府に払い下げられます。

薩摩藩島津抱屋敷跡であった現在の関ヶ原地域の開墾を平林九兵衛が行います。 敷地は1万八千坪に及びます。

ここで皆様ご存じ品川縣ビールについて。

北海道の本札幌麦酒会社が醸造の開祖といわれていますが、なんと明治初年に商人丸屋・平林九兵衛の建議といわれて、県知事古賀一平に進言した結果とも考えられる。県営事業として、大井村字浜川地内松平土佐守下屋敷跡(現在の東大井三丁目)に、建坪六十二坪半のビール製造所を設立されます。品川県としては、廃藩置県後の明治四年、民間に払い下げられますが、明治初年の動乱期に、時代の先端をゆくビールが大井の地で醸造されたのです。こちらの石板は鮫洲八幡にある海岸の護岸工事の遺徳碑です。近年、品川縣ビールの名称でも発売され、品川駅前にて毎年9月に盛大な品川縣ビール祭りが開かれています。旧街道沿いは寺院がつづきます。この先にモミジで有名な海雲寺が在りますが一般参詣はできません。泊船寺には芭蕉を迎えた寺です。

大井の起源

⑴光福寺境内の了海上人誕生(建仁元年[1201])の際に産湯を使った「井戸」に起源するという説。

⑵往古当地に居住した「大井氏」の姓をとつて地名にしたという姓名起源説。

⑶藺草が大量に生えていたので[藺]が[井]に転化したという説。

そのまま見晴らし道を行き、関ヶ原のセンターを左に入ると来福寺ですが、そばに稲荷があります。この地域をむかし鹿島谷(東大井)と言いました。

そこに萬福寺という寺が在りました。萬福寺は源頼朝の命で梶原景時により建設されました。元応二年(1320)に火災に会い、萬福寺は馬込村(大田区南馬込一ノ四八)に再建されます。

その後、稲荷社だけが焼け残って来福寺に移されます。

そして、いつしか来福寺と稲荷社の間に人家が建ち別々の場所になってしまいますが、現在、梶原塚稲荷として地元の人々、により祀られている。社殿の後にある梶原塚は梶原氏一門の、古墳とも伝えられています。梶原氏は関東平家の一つで、源頼朝の挙兵に大功をたてた景時の時に梶原の姓を名乗ります。

この史跡は小田原北条の家臣である梶原氏ではないかと言われています。源氏の遺跡は地名にも多く残され荏原地区や旗の台周辺には鎌倉の史跡が多く残されています。

大田区から品川区の一帯はとかく源氏にまつわる地名や氏の名(清水)や伝承が多く残る地域であります、馬込八幡神社や源氏の白旗に由来した社号を有す旗ヶ岡八幡神社、伝梶原景時寄進の神橋や源頼朝寄進の武蔵國八幡總社の磐井神社などがあり(大田区大森北)、品川区中延には、かつての字名として「源氏前」の地名が伝わる。荏原地区も多くの名所があります。

見晴らし道り下り来福寺となります。

平安時代からあり鎌倉古道周辺に広大な敷地を有しました。

雪中庵寥太の碑(せっちゅうあんりょうたくのひ)

『世の中は三日見ぬまに桜かな』の有名な石碑もあります。

大井町の庚申塚は源頼朝が戦死した兵士の供養の為に経典を埋めたところとされ土中から読経が聞こえ2体の地蔵が掘り出され一つは来福寺に、一つは三ツ又の地蔵となり、三又の地蔵は身代わり地蔵として戦後に建て直されます。

関が原から見晴らし道を過ぎる坂がヘルマン坂と言われ立会川の桜橋の手前に

山王鳥居の大副生寺(だいふくしょうじ)があります。山形の鳥居が特徴です。

大福生寺で明治15年(1882)日本橋蠣殻町に開かれたが、明治二十六年(1893)にこの地に移転してきました。大井の聖天さまと呼ばれています。元は土佐藩の敷地でお祭りと桜がきれいでした。桜橋を渡り立会川沿いに駅に向かいます。

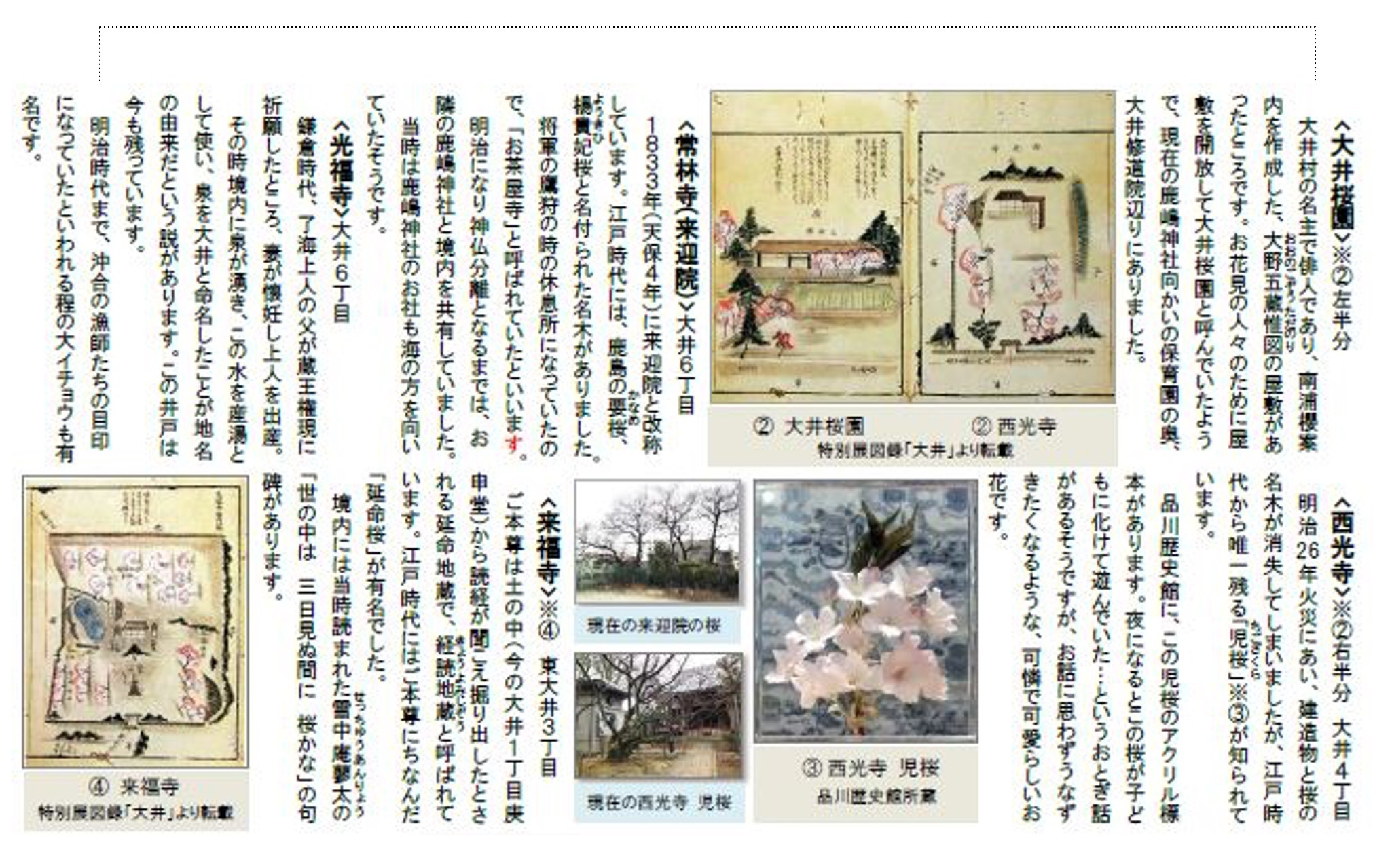

大井は桜の名所でもありました。南保さくら絵図などの観光用のチラシ地図もありました。御殿山から大森の八景坂までは桜を眺め美しい海岸べりを歩く観光名所でした。海を眺めながらの桜見物、大井町はお花見の名所だったんです。

歴史館に見本が展示されています。

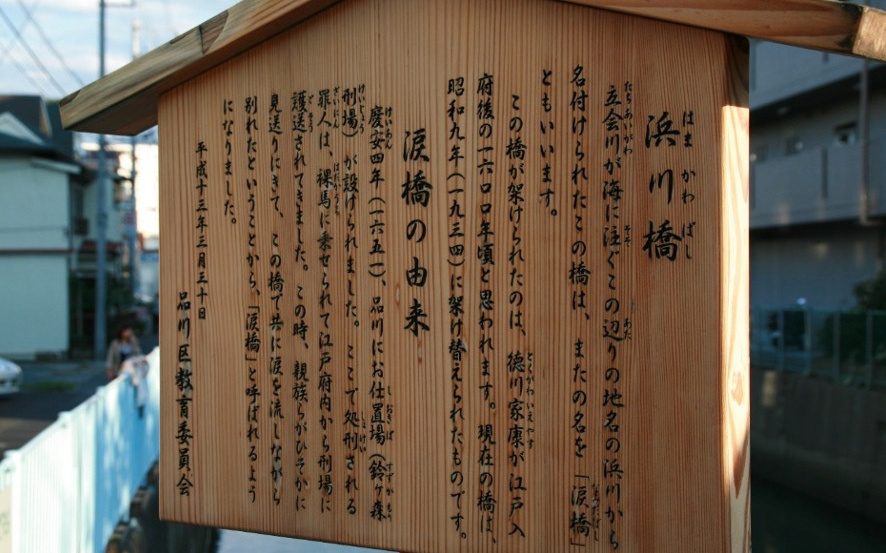

昔は大井の名所と言えば庚申様(庚申塚を敬う意味)と泪橋といわれていました。

東海道は浜川より曲がり池上と大山道にそれます。それは鈴ヶ森をさけていきました。鈴ヶ森と言えば皆さん誰を思いだされますか。ほとんどのお若い方は処刑された人をご存知ないでしょうが、ご存知かもしれないのは『八百屋お七』のお話でしょう。むかし十両盗むと死罪、火つけは火あぶりでした。

しかし、十五歳になっていなければ刑が軽くなりますので、お調べで奉行が、お七に問います「お前は十五であったな?」と声を掛けると、奉行の思いやりを察せられないお七は「いえ、十六でございます。」と答えます。

若いお七は江戸市中引き回しのうえ、火炙り処刑されます。病気で寝ていた吉三郎はのちにそれを知り苦難の旅人に一生を捧げます。

『お若えの、お待ちなせえやし』の台詞で有名な歌舞伎鈴ヶ森の舞台でもあります。南無阿弥陀仏の題目供養塔は犬を切って処刑された息子の供養の為に母が建てたものです。立会川は槍洗いの川とも呼ばれています。

立会橋の手前の公園には銅像があります。浜川と言えば竜馬像が有名です。高知の竜馬像は靴を履いていますが、この竜馬像は、草履をはいています。

土佐藩の鮫洲抱屋敷があり近年地元の方々により砲台公園も完成しました。

花街道と呼ばれているここは、かつて帆船の船溜まりでした。地域の方々が丹精した花々が咲いています。ちい散歩で訪れた地井武男さんが植えたお花も咲いているのではないでしょうか。その中を釣り船が出ていきます。立会川にはボラの大量発生の騒ぎもあり今もかなりの魚影が見えます。

橋のふもとに天祖諏訪神社があります。立会川をはさんで諏訪社と天明神社が昭和40年に天祖神社があるここに両社が移されました。

立会川は北条と上杉の合戦場との説もあります

近年、ボラの大群が河口付近を遡上し川面が盛り上がり、大勢の見物人が出ました。鰡(ボラ)は淡・塩両水域にすみ、小さいときはオボコまたスバシリ、淡水に入る頃をイナ、又海に帰り成長したものをボラ、更に大きくなつたものをトドと云われているので「出世魚」とも云う。最後の事を「とどのつまり」と云うのは此処から出た言葉と云われています。

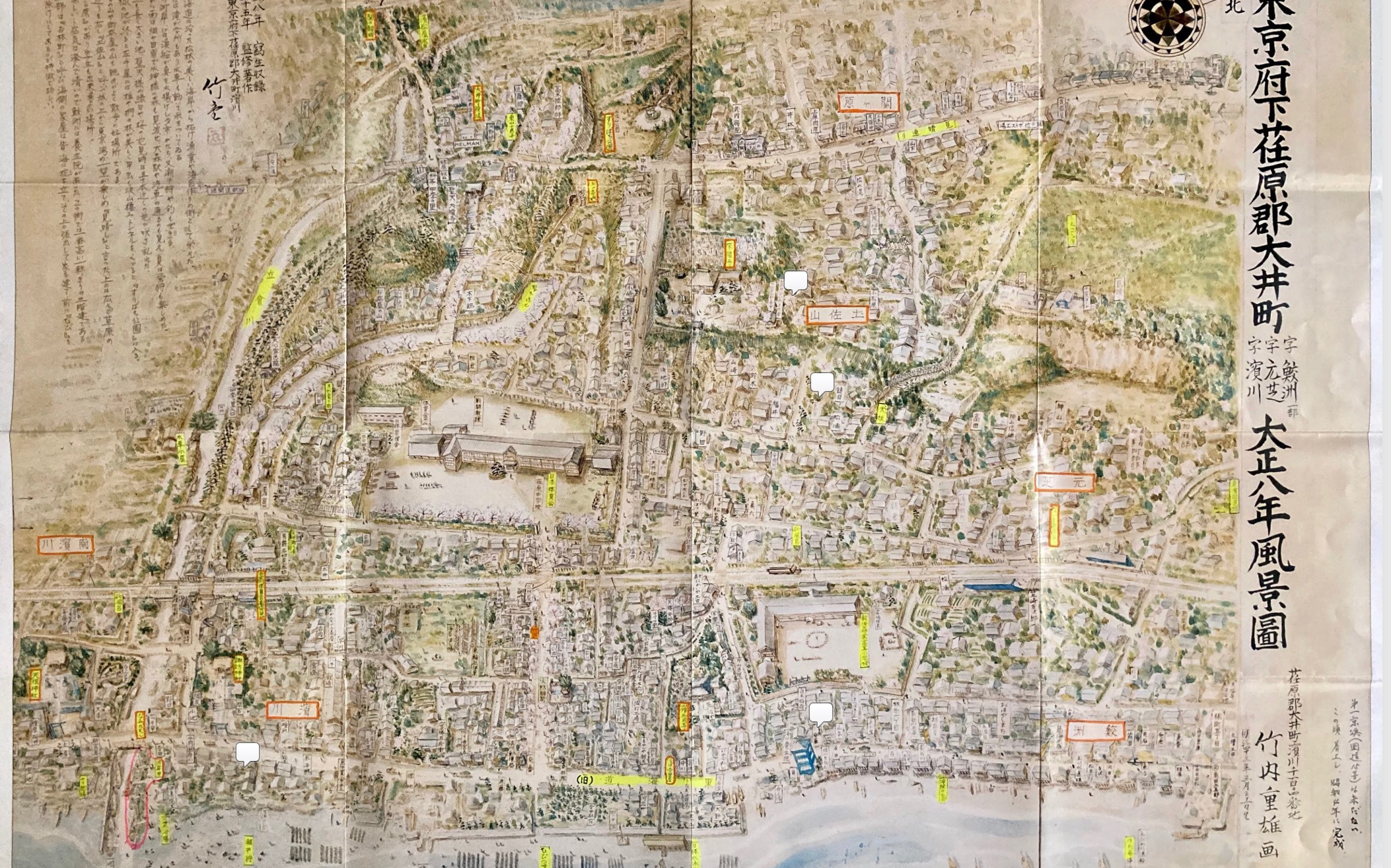

荏原郡大井町浜川1104(現・東大井二ノ十九)の画家竹内重雄氏の大正末頃のこの付近の風景を書た手記に、

一、こゝは東海道に沿った松林の美しい海岸から拓け漁業や海苔作りの街として栄えた。

一、立会川には滝が二ヶ所もあり水車も動いて米をついてゐる。

一、立会川の河岸には漁船が魚を水揚げした市がたち、又潮干狩や釣もできる。

一、立会川から南は畑や田甫で水神様の森も見渡せ、大森駅や汽車の通るのも見え、夏は蛍狩りも楽しめた。

一、二百米以上も長く大きい池、聖天様(大福生寺)の縁日や櫻の花見時は五十本近くの花が咲き乱れた。

一、聖天様の池が終ると左手崖には椎や椚の林が美しく甲虫も沢山棲みトンネルを潜ると「土佐山公園」に入る。

一、日本体育会(荏原中学校)の山や御茶屋の山も眺めがよく散歩の好場所である。

一、いぬ坂辺りを広く「土佐山」と呼び坂の上から東京湾の一望が楽しめ「見晴し」と言った。上には広々とした草原があり写生も出来るよい場所でした。

大井の海岸は海苔の名産地でした 浜川には多くの海苔干場がありました。

この付近は夏になると風鈴売りと『きんぎょーえーきんぎょ』金魚売りの声がきこえました。大森の環七道り長原付近に金魚の養殖池があり、そこで仕入れた金魚を売っていたのでしょう。漁は桁船(けたぶね)が主で大きな帆を挙げた流線型の船です。船が着く帆を下す滑車の音がコロコロと響くと浜川に人々がバケツを持ち集まります 秋になり鹿嶋神社のお祭り頃になると浜川沖で獲れた、生きの良い、渡り蟹や蝦蛄(シャコ)を売り歩く声が聞こえていました。

グリーンアドベンチャー公園の一部は飛行場でした。魚仙の町田様が以前、ゲストでお出でになり賑わいをお聞きかせいただきました。桜新道には200軒以上のお店があり、品川で一番広くて賑やかな商店街でした。しかし道が広がり寂びれてしまいました。立会川を上り川沿いには、元水車小屋がありました。

前のページ へ

前のページ へ

スライドで巡る大井町...

スライドで巡る大井町...