大井町の語り部

スライドで巡る

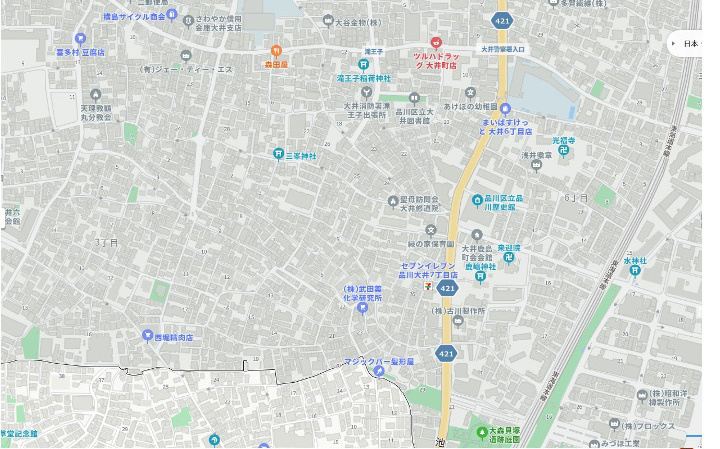

大井町5

(鎌倉道)

月見橋のその少し先にトンネルがあり、くぐるとそこが旧鎌倉古道です。

倉田町会館を過ぎると旧街道に沿い西光寺、光福寺、来迎院と寺が並びます。

明治11年の「東京府村誌」には、西光寺が大井村の中心にあると記されています。

昔大井は櫻の名所であり、西光寺の有名な児(ちご)櫻、他にも醍醐櫻などの見本が歴史館にありました。西光寺の境内には貝塚が存在し、大森貝塚に先行する時期のものであり、この地における昔からの人々の生活のはじまりを示すものとして注目されています。

光福寺は大井のもととなる大井の井戸があります。

了解聖人の産湯の井戸と記されています。

来迎院は家光のおやすみ場所で大井御殿があり、お茶や寺とよばれます。

★鹿島神社の裏道は、鎌倉古道と言われ、千年以上前からありました。

坂を上り右に戻ります。白壁に囲まれたそこが品川歴史館です。

品川歴史館はもとは安田財閥の安田善助邸でした。

その後、吉田秀雄記念館となり現在品川区の記念館となりました。

話は戻りますが光福寺の大イチョウは航海の舟人が目安とした大木です。

ここで昔話を少し。このイチョウにはふしぎなおはなしがあります。庭の手入れをしていた職人が伸びすぎた枝を弟子に切るように命じました。『親方、それはいけません。じいさんから祟りがあるといわれました』と。しかし、親方に強く言われ木にのぼり枝を切ろうとしました。ところが足を滑らせて落ちてしまいました。親方が声をかけると弟子は口がきけなくなっていました。これは祟りだと。親方は『そんな馬鹿な』と自分がのぼり、のこぎりを入れました。そして、親方も木から落ちてしまいました。そしてそのまま息絶えてしまいました。

それからはこのイチョウは伸び放題となり大木となりました

かつて歴史館周辺に建久年間(1069~)大井郷之図には、光福寺と鶴林寺(来迎院)の間に大井氏之の館がありました。

大井にある大森貝塚公園ですね。明治5年、モース氏により日本で最初の考古学が始まりました。モース氏は日本を微笑みの国と紹介し日本の文化と風俗に興味を持ち故郷セイラムの博物館長となり収集品を展示、先日テレビで館内の展示品が紹介されました。なんと下駄や雑巾などの江戸時代の庶民の民具が展示されていました。

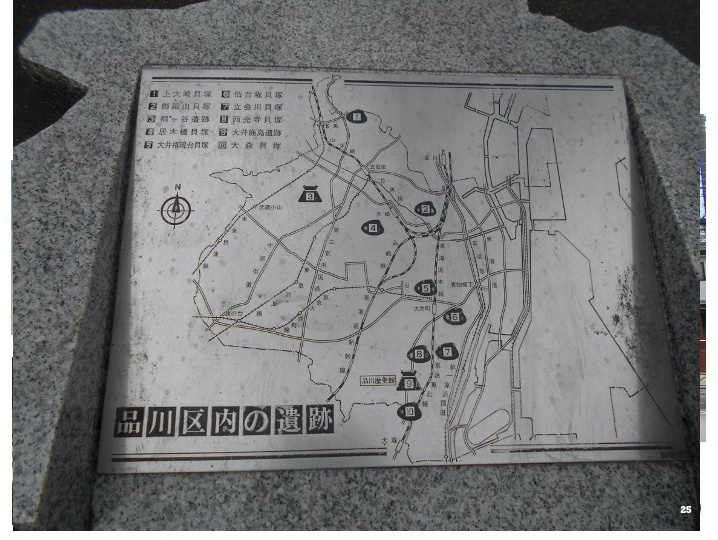

貝塚碑は、高さ2メートルを超える板碑で、碑面には「我国最初之発見 大森貝墟 理学博士佐々木忠次郎書」とあり、品川区に多くの古墳遺跡が発見されます。

一万年以上もある縄文時代の後期の遺産。多くの人々が往来し暮らして居たとても住み安い場所でした。居木橋付近の縄文前期のもので古くから知られていましたが戦後に調査発掘されます。桐(きり)トンネルってあるでしょ、昭和60年代これを整備するときに発掘調査をして縄文時代の遺跡が見つかっています。この辺一体が実は大古墳群だったことがわかります。

付近に大井の駅が!宿場駅伝制度 源実朝の御台所の女房・丹後局が、承元4年(1210年)に旅の途中で盗賊にあったことから、鎌倉幕府により駿河以西の宿々に夜行番衆を置いて旅人の警護をするようになったと言われています。

※駅馬と伝馬からなる駅伝制というリレーでつなぐ交通・通信手段があった。16kmごとに駅があり、東海道にはそれぞれ駅馬がいて乗り継いでいき駅戸がいて馬の飼育や駅の事務をしていた。伝馬は各郡家に5頭ずつ置かれていました。

ここで道を戻ります。貝塚の手前には鹿島神社があります。

武甕槌神『武甕槌神(たけみかづちのかみ)』鹿島神宮に祀られている神様です。

鹿嶋神社(茨城県鹿嶋市)の主神として祀られていることから鹿島神(かしまのかみ)とも呼ばれ雷神、剣の神様とされ、また相撲の元祖ともされる神様です。

江戸郊外三大相撲が行われ、渋谷の氷川神社、世田谷の八幡神社と共に奉納相撲が模様されました。

大井実春は体が大きく力持ちでした。

文政三年(1820)大井村倉本彦五郎により、大井囃子が創始され現在まで続いている伝統ある江戸囃子で品川区指定無形文化財に指定されています。毎年7月19日の中祭と、10月の第3日曜日に行なわれる大祭で演奏されます。

境内には大野景山の俳句の碑があり彼は南保さくら案内などを残します。

大森駅前の天祖神社には(鎌倉の夜より明るしのちの月)の、句があります。

鹿嶋神社の昔のお祭りは7月19日でした。人参祭りといわれ人参神輿もありました。昭和11年の拡張工事により池上道が広り相撲は中止となります。

宮本の神輿は船大工の作で千貫神輿と言われています。テレビに出演して人気となり、事故などで中止されていた神輿の渡御(みこしのとぎょ)も再開されました。

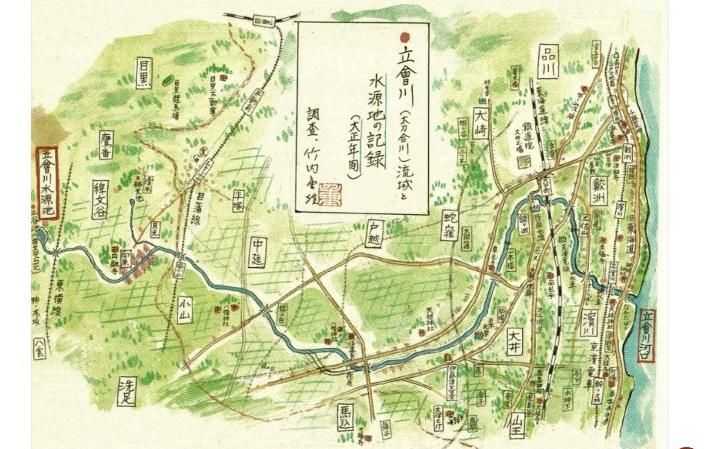

これは品川用水の水源をえがいた竹内重雄さまの地図ですね。

源流は碑文谷であると記載されています。当時の地名も書かれています。

竹内さまは大正時代の大井町を多く描かれています。

大井町を描いた画集は図書館でご覧になれます。

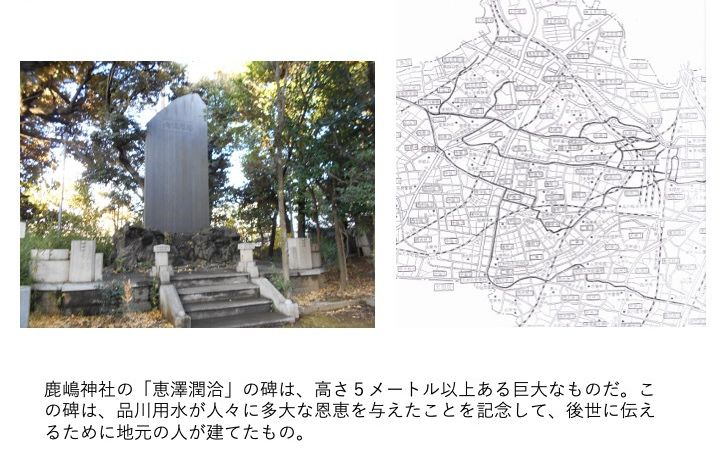

鹿嶋神社左の階段を上がると大きな石碑があります。それが品川用水の石碑で

「恵澤潤洽」と記された碑は、高さ5メートル以上ある巨大なもの。

この碑は品川用水が人々に多大な恩恵を与えたことを記念し後世に伝えるために地元の人が建てたものです。多くの大井町の人々の名前が記されています。

品川用水は作物を作るための水を得るための水路を政府の援助が打ち切られた後、地元の方々の資金と労力により作られたので、その感謝の為に作られました。

昭和23年に水利権は三鷹市に返上されました。

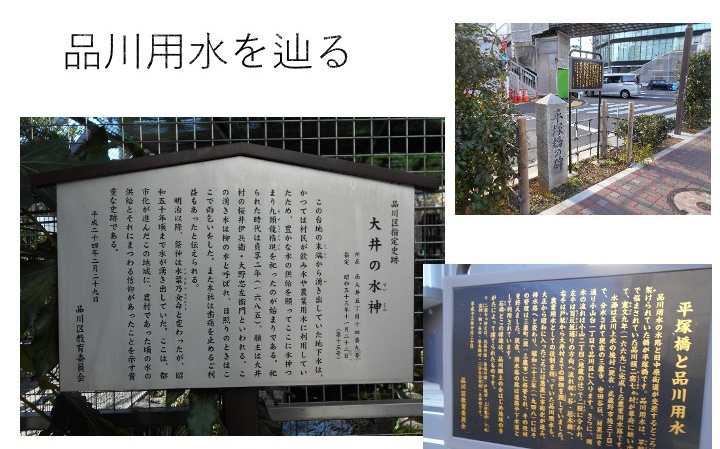

用水の碑や痕跡は身近なところにあります。

平塚橋の設置されている品川用水の掲示です。

湧き水もありました。品川用水は玉川用水からと碑文谷からの水を利用して灌漑用の水源となりました。高台である大井の丘は水田に向きません。畑が主でニンジンが有名で一面ニンジン畑でした。湧き水もあり出石や滝王子、そして水神からの水も人々の暮らしに役立ちました。写真は滝王子稲荷と水神様です。

交番の横道に入り西大井に向かいます。

次は出石の水神です。道沿いに池があります。鯉が泳いでます。

この湧き水で目を洗うと病がなおるとの言い伝えがあり池の鯉は目の治療のお礼に放たれたものと言われます。この水神様は代々、倉本家が管理しています。

先を左に行くと坂を下り養玉院(ようぎょくいん)があります。

大正12年現地にあった如来寺と合併し養玉院如来寺となります。

高輪の大仏はいまでは大井の大仏として親しまれています。

対馬藩主の宗家の菩提寺となり養玉院(ようぎょくいん)と名を改め明治41年(1908)に現在の地に移転しました。植村家は如来寺の檀家で徳川家康に明治維新まで仕え14代まで高取藩主でした。

少し不便ですが是非一度はご参詣ください。

荏原七福神巡りも是非いらしてください。

前のページ へ

前のページ へ

スライドで巡る大井町...

スライドで巡る大井町...