大井町の語り部

スライドで巡る

大井町6

坂を上ります。お疲れ様です。西大井駅を過ぎますと緑に囲まれたところがあります。伊藤博文公のお墓ですね。

(明治4年)岩倉使節団の副使として外遊。この間に信任を得ていた大久保利通が不平士族に暗殺されると、その後を継いで内務卿に就任。政府の中心人物として1885年(明治18年)12月に太政官にかえて内閣制度を創設し、初代内閣総理大臣に就任します。なんと総理大臣を4回。

初代総理大臣から第5・7・10代 内閣総理大臣を務めます。

1888年4月30日ー1889年10月30日

1891年6月1日 ー1892年8月8日

1903年7月13日 ー 1905年12月21日

1909年6月14日 ー1909年10月26日

大隈重信とともに殖産興業政策の一環として鉄道建設を強力に推し進め、京浜間の鉄道は、明治5年5月7日(1872年6月12日)に品川 - 横浜間で仮営業を始め、同年9月12日(1872年10月14日)、新橋までの全線が開通しました。

官僚育成のため帝国大学(現・東京大学)を創設し、初代内閣総理大臣を決める宮中での会議では、誰もが口をつぐんでいるなか、伊藤の盟友であった井上馨は「これからの総理は赤電報(外国電報)が読めなくては駄目だ」と口火を切り、これに山縣有朋が「そうすると伊藤君より他にはいないではないか」と賛成。これには三条を支持する保守派の参議も返す言葉がなくなった。つまり英語力が決め手となって伊藤は初代内閣総理大臣となったのである。以後、伊藤は4度にわたって内閣総理大臣を務めることになります。

(明治42年)に韓国統監を辞職した後、ハルビン駅において韓国の独立運動家に狙撃されて死亡した。享年69歳。11月4日に日比谷公園で国葬が営まれました。

博文公の別邸は多く金沢八景にもありそのままに現存しています。

ご存じでしょうが3丁目のマンションもそうです。建物は現在、萩の記念館に移築されています。

彼の女好きは当時から有名であり、女遊びの相手が掃いて捨てるほどいたことから「箒」(ほうき)という綽名(あだな)がついたとか、時の明治天皇にすら「少し女遊びを控えてはどうか」と窘められたこともあるという。地方に行った際には一流の芸者ではなく、二流三流の芸者をよく指名していたという。これは、伊藤の論理によると「その土地々々の一流の芸者は、地元の有力者が後ろ盾にいる。そういう人間と揉め事を起こさないようにするには、一流ではない芸者を指名する必要がある」とのことであった。40度の高熱に浮かされているときでも両側に芸者2人をはべらせたという。

人柄について次のような逸話が残っている。「山縣は護衛の人が付き、陸奥は仕込み杖をもって散歩するが、伊藤博文は、平服で一人テクテク歩き、農家に立ち寄り話しかけ、米の値段や野菜の価格なども聞き、暮らしのことなども畑の畦に腰掛け老人相手に話すことがあった。村の農民や漁民などは伊藤を「テイショウ(大将)」と気軽に呼んで、話しかけた。

東京都品川区西大井(旧・大井伊藤町)- 伊藤博文別邸。伊藤博邦一家が居住した。この住宅は上杉伯爵家に譲渡されたのち日本光学工業(ニコン)が所有した。老朽化のため平成10年(1998年)に解体し、玄関、大広間、離れ座敷が山口県萩市に移築されました。

吉田松陰の松下村塾に入門する。伊藤は友人の稔麿の世話になったが、身分が低いため塾の敷居をまたぐことは許されず、戸外で立ったままの聴講に甘んじていた。博文は幼名を利助といい捨て子だったという説もある。偉くなってからの彼は故郷へはほとんど帰らなかった。昔の素性を知るものには頭が上がらないからである。だが、「身分が低かろうが実力さえあれば偉くなれるという混乱期の日本を象徴するように首相、政党総裁、枢密院議長、公爵と位人臣(くらいじんしん)を極めた伊藤の生涯は、いわば明治版太閤記である」としている。

お墓は普段は見学はできませんが連絡をすればどなたでも拝見できます。

当時の別邸の門扉は伊藤中学校の門扉として使用されています。

今日のコースは品川史跡巡りを基本として追加されたものです。

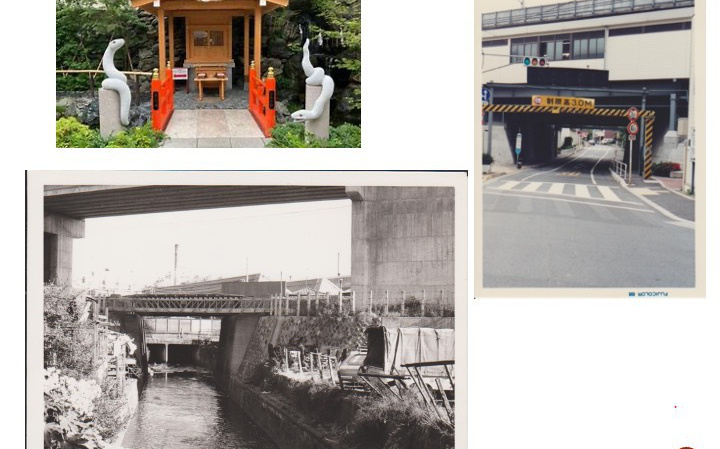

今年は蛇年で人気なのが蛇窪地区です。大きな白蛇が町を練り歩きます。

鎌倉時代に、この地の豪農であった森屋氏により創建されたと言う説もあります。その後も確実な記録はないそうですが、有力な説として、村が分かれた際に神社も分かれたと言う説があるようです。当時この辺りは蛇窪村という地名でしたが、江戸時代の初期に上蛇窪村と下蛇窪村に分かれました。それに伴い、旧社名で神明社と称されていたこちらの神社も、上神明天祖神社、下神明天祖神社に分かれ、それぞれの村を護る神社となったと言う説です。上神明神社は白蛇神社としてお祭が人気で大きな白蛇が登場します。

この蛇窪地区は多くの水争いがありました。明治24年に大井村と平塚村とで用水の分水工事が行われ上蛇地区が水不足となりました。また下神明神社にある石塔は平塚村宅地整理記念碑で平塚村の宅地の経緯が詳しく記されています。

西大井駅より10分です。今年の初詣に460メートルの列、5時間待ちの盛況で最強の開運神社として人気となりました。

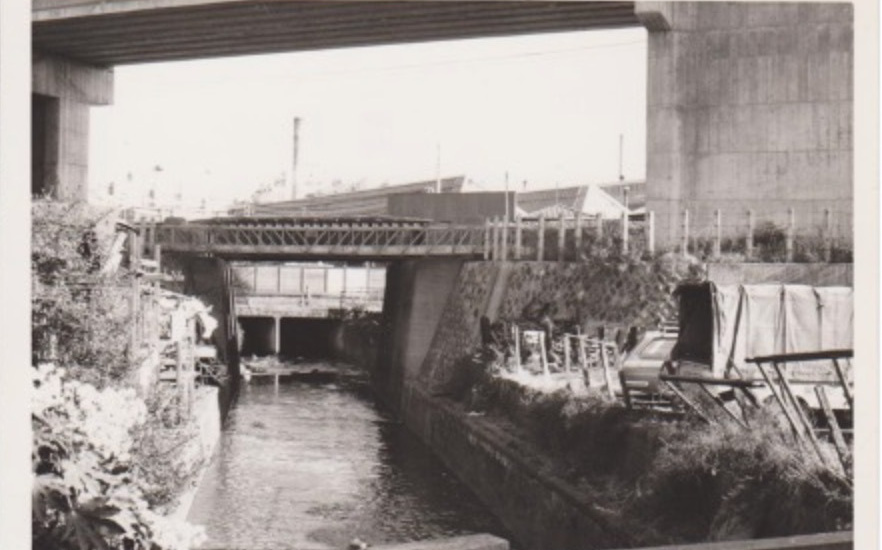

この写真は駅ができる前の立会川です。名所巡りはここまでとさせていただきます。

お暑い中、足をお運びいただき、ありがとうございました。またご清聴いただき、重ねて御礼申し上げます。

お楽しみいただけましたでしょうか?大井町の文化に興味を持たれてご来場いただきましたこと感謝いたします。

前のページ へ

前のページ へ

スライドで巡る大井町...

スライドで巡る大井町...